科技新进展:钢铁全产业链碳素流精益管控关键技术研发与应用

一、研究背景与问题

绿色低碳发展已成为全球战略竞争的制高点,自双碳目标提出以来,我国已经构建起“1+N”政策体系,特别是在二十届三中全会上明确提出,要建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制;构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系,健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度,积极稳妥推进碳达峰碳中和。我国应对气候变化政策日趋严格,组织碳与产品碳的管控越发显得重要。

在众多碳排放行业中,钢铁生产作为典型的铁-煤化工过程,不仅是资源能源密集型产业,也是CO2排放大户,更是碳排放治理的重要领域。虽然我国钢铁行业在积极响应国家双碳战略的过程中已取得了一系列显著的进展,然而,仍面临着以下五个方面的问题,亟待解决:

1、对钢铁工业低碳化发展物理本质缺乏深入理解,组织碳与产品碳概念混淆,碳排放计算方法学体系不健全、不统一等直接影响减排目标的设定和成效评估。

2、现有钢铁双碳分析模型缺乏结构性关联,不足以科学支撑钢铁行业/企业低碳发展;同时,行业、企业、产品碳排放评价分属不同维度,面临着建模复杂、困难等问题。

3、钢铁工业的低碳管控不仅要关注行业自身,更要加强产业链上下游的协同合作减碳,但钢铁制造流程将不断变革,供应链涉及产业广、行业特征明显,钢铁驱动服务链减碳潜力不明确,在钢铁制造流程、供应链和服务链“一流两链”产品碳模型体系的构建上仍有大量工作需要推进,且现有“一流两链”的产品碳模型体系之间缺乏关联、集成和协同,难以实现产业间的协同降碳。

4、钢铁复杂物质流、能量流交互情况下,现有设计工具难以快速、真实、准确反映工艺减碳能力,技术寻优困难,急需开发并提供面向非LCA专业产品设计人员的工艺参数级的产品低碳设计工具。

5、组织碳与产品碳管控需要专业的计算工具与高质量的数据库支撑,然而目前国内采用的大多是国外的商业软件和数据库,从而带来工业数据安全风险、软件使用成本高、缺乏高质量数据库的支撑等诸多问题。

二、解决问题的思路与技术方案

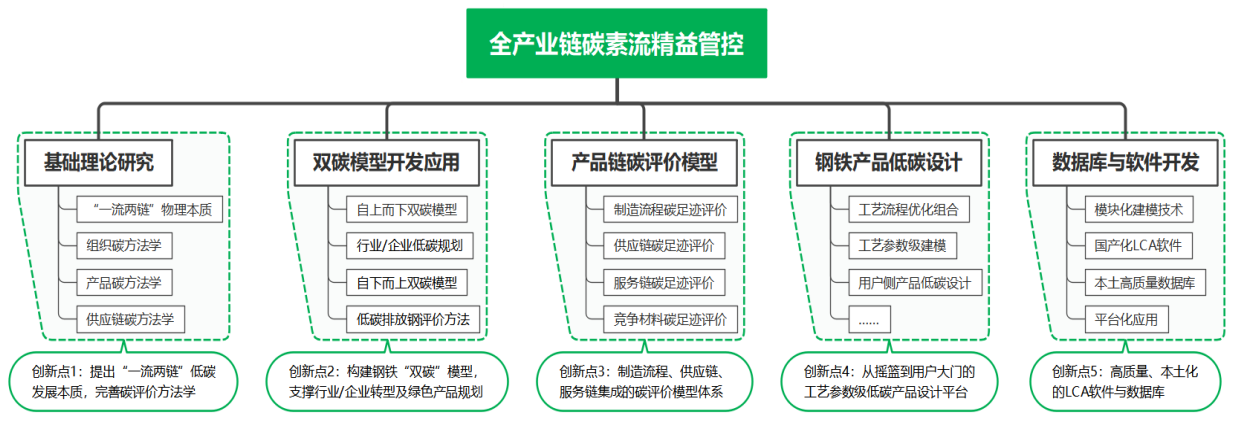

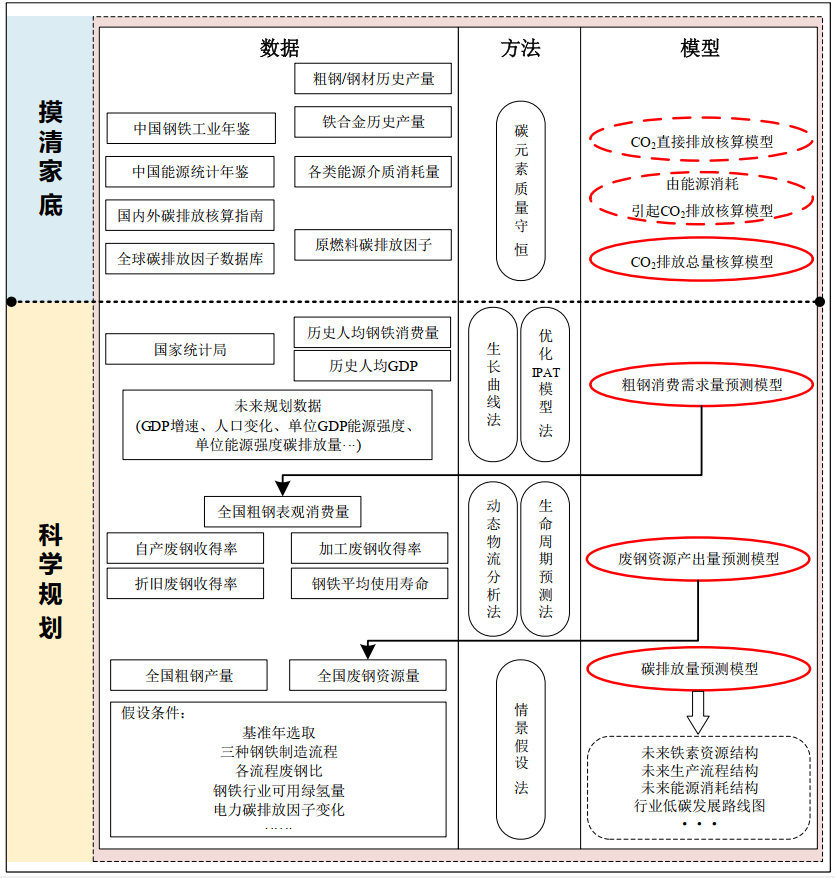

针对上述五条问题,项目团队围绕组织碳、产品碳两个维度,分别从理论研究及方法学创新与完善、多维“双碳”分析模型体系、钢铁全产业链产品碳模型体系、钢铁产品低碳设计技术、双碳工业软件集成开发与应用五个方面开展系统研究,为钢铁全产业链“双碳”精益管控奠定理论基础并提供关键技术和工具支撑,是钢铁行业践行国家“双碳”战略,发展新质生产力的典范。技术路线图如下图所示:

图1 钢铁全产业链碳素流精益管控关键技术研发与应用技术路线图

三、主要创新性成果

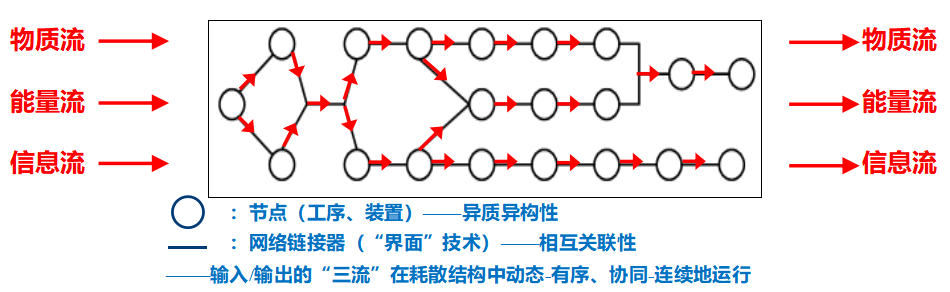

1、基础理论与方法学。提出钢铁工业“一流两链”(钢铁制造流程、供应链、服务链)低碳化发展的物理本质;系统研究钢铁工业/企业碳排放计算方法学,提出3类钢铁工业/企业碳排放计算方法;揭示钢铁产品碳足迹影响要素及规律,完善钢铁产品及供应链产品碳足迹方法学。

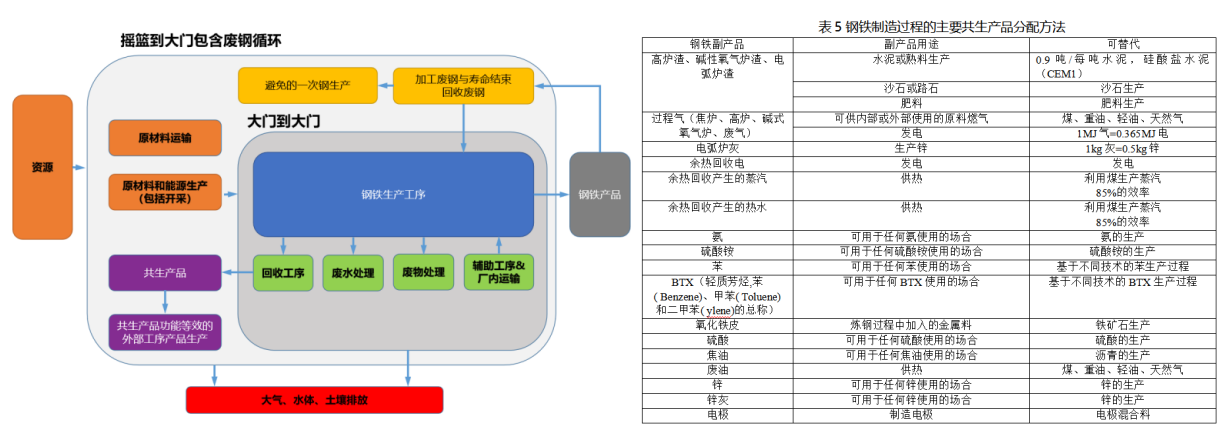

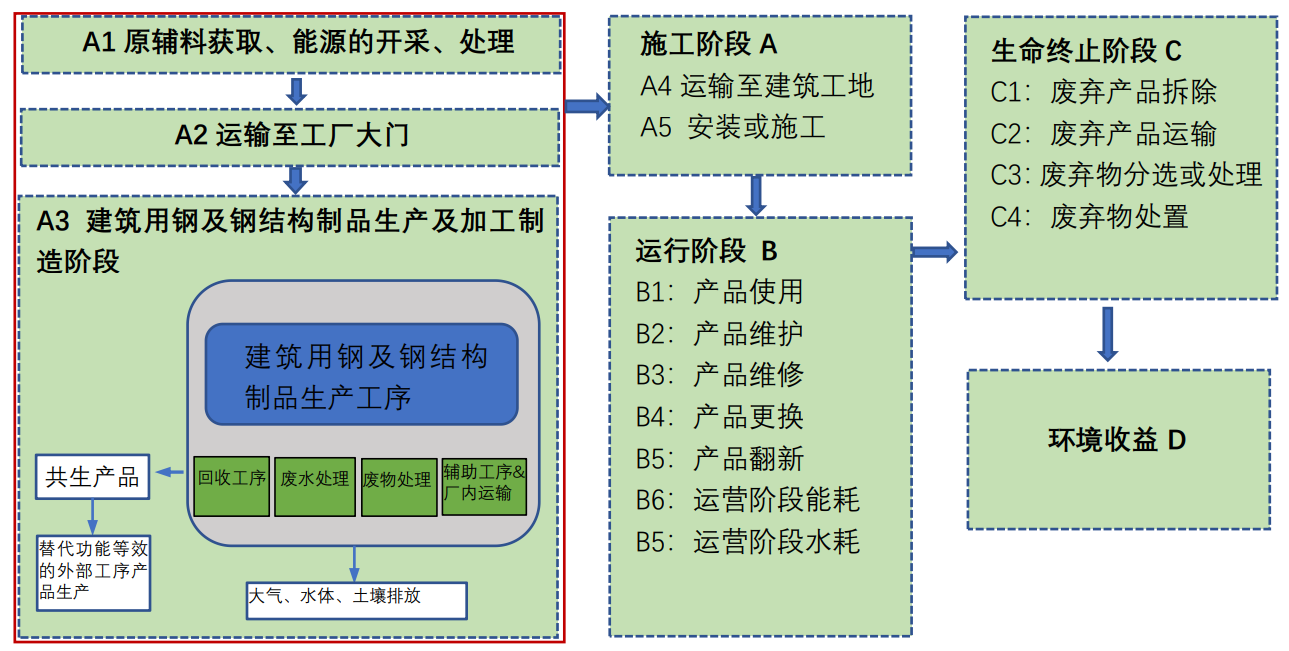

基于钢铁制造流程动态运行的物理本质与碳素流运行规律解析,率先提出钢铁工业低碳化发展的物理本质是“一流两链”(钢铁制造流程、供应链、服务链)过程中涉及物质、能量等因素的耗散结构的合理构建和运行过程中耗散过程的优化,指导组织碳、产品碳精益管控;提出满足国家温室气体排放清单要求、企业能效对标要求、企业横向比较3个层次的钢铁工业/企业碳排放计算方法,完善了钢铁行业组织碳排放评价方法学,应用于钢铁生产企业温室气体排放核算与核查相关国家标准的制定;建模研究了国内外现行LCA相关方法论核算边界及计算规则,揭示了不同方法论对钢铁产品碳足迹的影响规律,形成了中国首个普通钢铁产品及特殊钢产品种类规则PCR,统一了国内钢铁产品碳足迹评价方法;开发基于经济价值分配的钢铁产品碳足迹评价方法,形成首个建筑用钢及钢结构制品PCR,满足出口需求,填补国内空白;开发了钢铁上游供应链产品碳足迹方法,形成了铁合金、耐材、石墨电极、轧辊等9种碳评价方法,填补钢铁产品范围三碳核算体系的空白;开发了敏感性因素识别分级、不确定度多因素非线性耦合分析方法,解决现有技术数据处理单一,可信度低等问题,首次为中国钢铁行业碳足迹数据提供了科学的诊断分析方法。

图2 “一流两链”的概念与要素示意图

图3 普通钢铁产品及特殊钢产品种类规则PCR

图4 经济分配法系统边界

2、多维“双碳”分析模型体系。开发自上而下、自下而上的钢铁行业/企业及产品“双碳”分析模型体系,结合国内钢铁企业3.3亿吨粗钢产能的碳数据,支撑钢铁行业/企业低碳发展路线图及低碳排放钢标准制定。

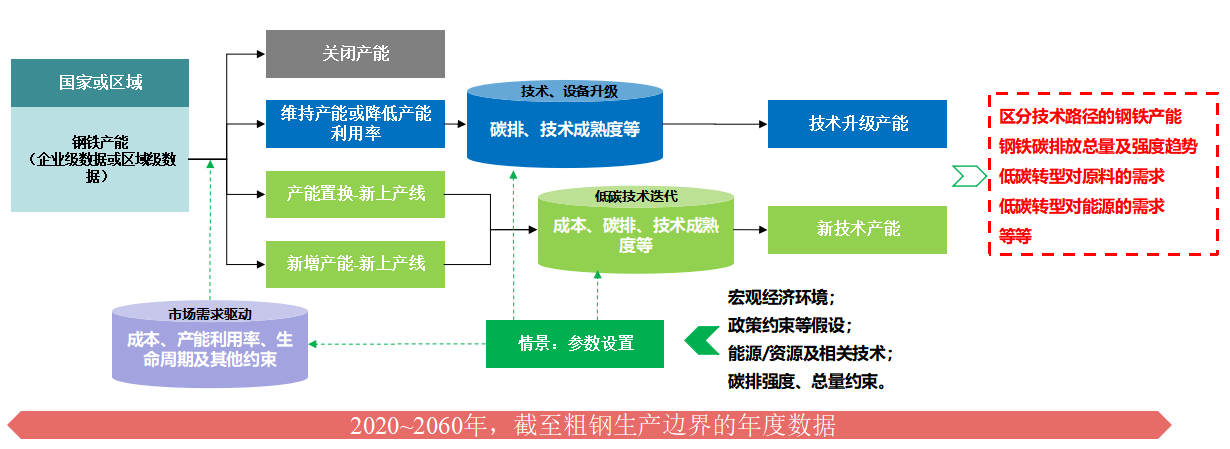

自主构建了“自上而下”全要素驱动的钢铁行业/企业“双碳”分析模型体系,支撑中国钢铁行业/企业低碳发展的顶层设计与战略规划;系统构建了“自下而上”钢铁产品碳排放预测模型,制订《低碳排放钢评价方法》标准并划定低碳排放钢评价阈值,划分A~E级5级碳效。

图5 “双碳”分析模型体系架构

图6 钢铁产品碳排放预测模型架构

图7 钢铁产品5级碳效等级阈值

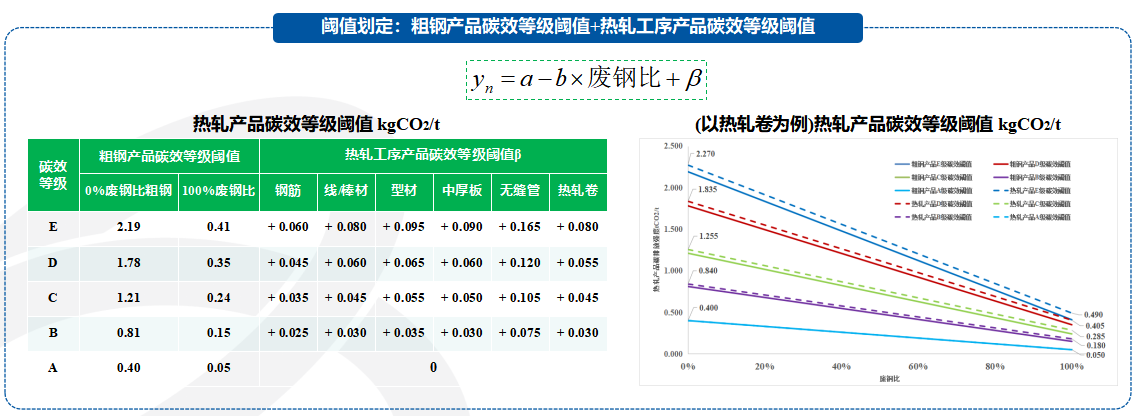

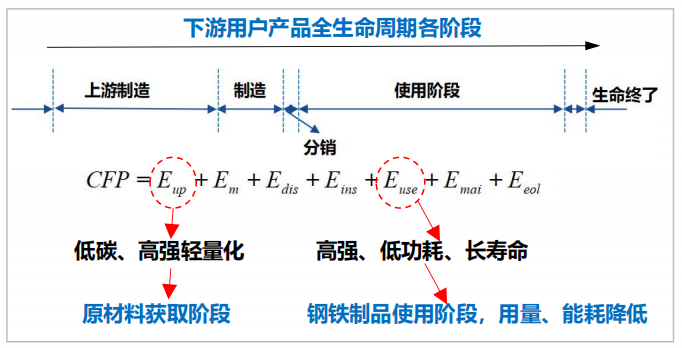

3、“一流两链”产品碳模型体系。形成钢铁制造多个新工艺、供应链重点行业30个产品及服务链3个典型应用场景产品碳评价模型,实现钢铁流程产品碳足迹评价纵向延伸、钢铁等7种竞争材料碳足迹横向比较,通过“一流两链”产品碳足迹评价模型与数据的贯通,促进全产业链协同减碳。

开发了基于产品碳的氢冶金电熔炼工艺碳排放评估模型和基于产品碳的CSP短流程碳足迹模型,用于量化评估新技术应用的产品碳减排绩效,从产品碳维度支撑企业低碳技术投资建设和低碳路线图规划;构建了具有行业特点的供应链产品碳足迹标准化模型及数据库,保障科学取数,充分与钢铁碳足迹集成;开发了涵盖建筑、工程机械、电力等多个钢铁产品下游服务业碳足迹评价模型,为市场营销与高质量低碳产品推广提供了强力支撑。

图8 工业品供应链产品主要碳足迹评价模型库

图9 钢铁下游服务链减碳模型示意图

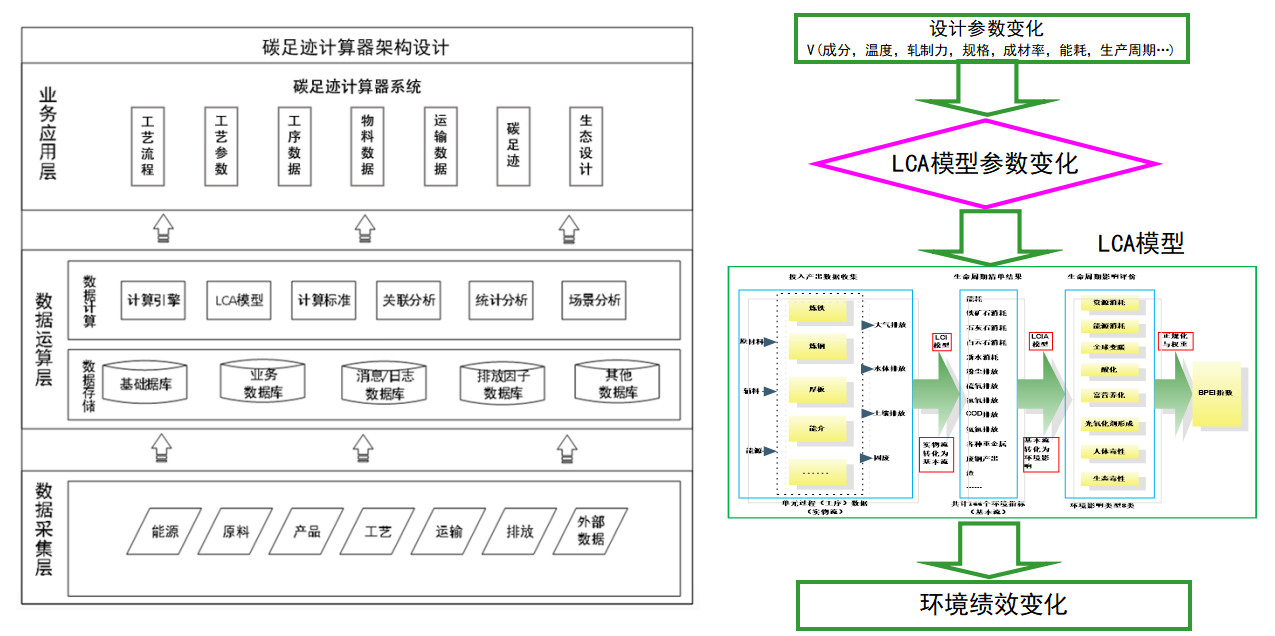

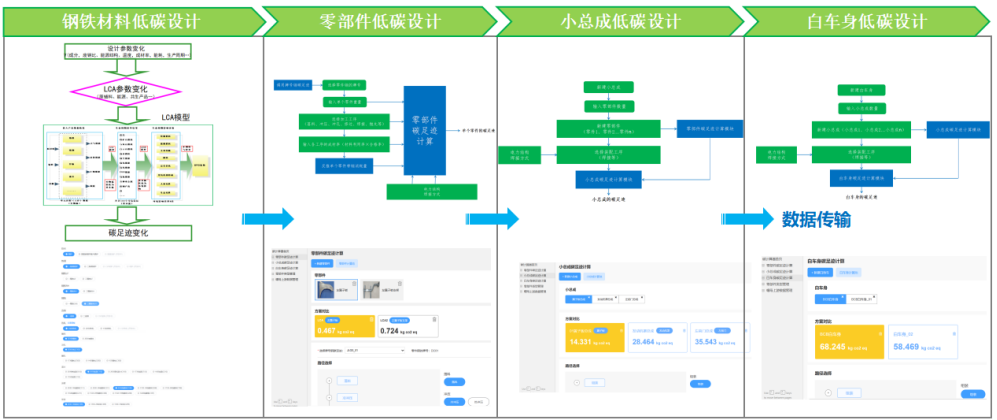

4、国际首发从摇篮到钢厂大门、从摇篮到用户大门的产品低碳设计技术,提供面向非LCA专业人员的工艺参数级的产品低碳设计工具。

开发了钢铁制造流程产品低碳设计模块化技术,基于LCA方法,构建了炼钢、热轧等主工序与辅助工序机组层级的碳足迹计算模型以满足工序、工艺段交叉组合寻优,并采用模块化、流程化部署方法,满足非LCA专业产品设计人员应用要求,形成技术可行、成本最优、排放满足需求的产品生产方案,快速响应市场低碳产品需求;基于物理理论模型、专家经验、统计模型,建立了工艺参数级LCA评价模型,可预测及优化供应链优化、不同生产路径、工艺组合下的碳足迹,实现小颗粒度高精度碳足迹模拟,精细化指导产品低碳设计;将边界从“摇篮到钢厂大门”拓展到“摇篮到用户大门”,开发了从钢铁材料到零部件、小总成及白车身下游产品碳足迹计算模型及评价技术,并扩展至下游家电、建筑行业支撑其产品低碳设计,提供下游用户绿色解决方案,支撑绿色营销。

图10 总体设计思路

图11 全流程低碳产品设计流程

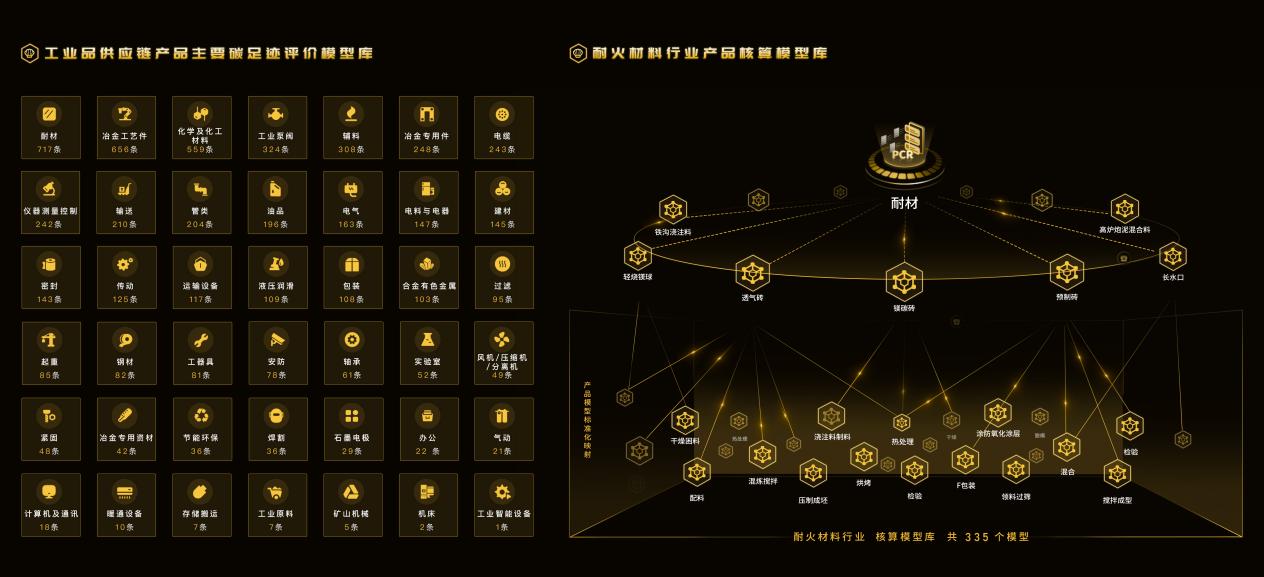

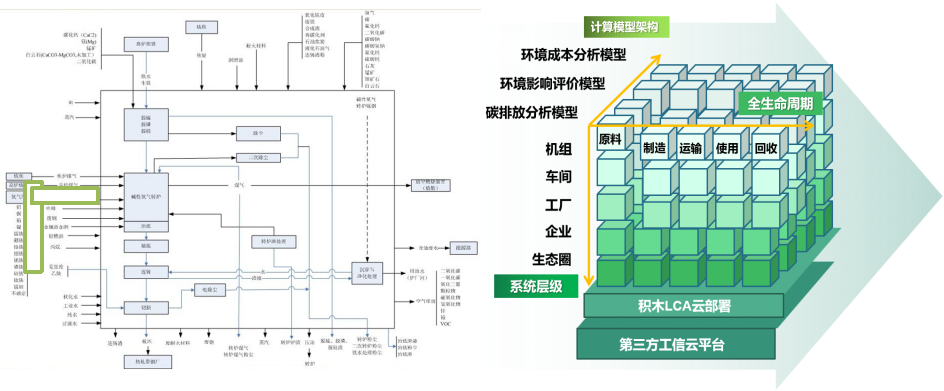

4、双碳工业软件及数据库集成开发。通过钢铁全产业链物质流、能量流、环境信息流集成与模块化建模技术,开发低门槛、专业化的国产双碳工业软件和数据库生产软件并构建起了国内首个钢铁全产业链EPD平台;建立符合国际规则超过5000条数据集的钢铁产业链碳足迹数据库;实现大规模产业化应用,服务覆盖4亿吨粗钢产能。

融合工业制造业底层逻辑及LCA方法学,实现用户端企业通过勾选模块快速搭建模型,真正实现用户的低门槛使用,解决了传统碳评价软件面向“专家型”用户、具有较高专业门槛和需要用户自主建模的难题,提高了效率;建立了一套适合中国钢铁工业特点的“LCA软件算法+国际化数据库+工业场景反哺”的生态逻辑,从算法、模型到数据更贴合中国钢铁工业的实际情况,提高了LCA方法在中国钢铁工业企业的适用性;在中国钢铁工业协会的组织领导下,建立了国内首个钢铁全产业链EPD平台(公益性公信平台),遵循ISO 14025规定的框架和原则,发布了首份平台通用规则GPI,已累计发布产品种类规则(PCR)11份、EPD172份,并与意大利、瑞典的类似EPD平台签订了互认谅解备忘录(MoU),推动国际互认,努力把钢铁全产业链EPD平台打造成行业参与、政府支持、用户认可、市场采信、国际公认的平台,为推进钢铁行业低碳发展“点”的突破向“面”的推进转变,发挥应有的功能和价值;结合国际碳数据库要求及中国企业特征,建立涵盖18大类钢铁产品,超过5000条数据集的钢铁全产业链碳足迹数据库,包含上游原材料、辅料及能源等,是首个全面支持基于中国本土数据的钢铁产品LCA碳足迹计算的数据包。

图12 模块化建模技术

图13 国产化软件模型体系

四、应用情况与效果

本项目深刻揭示钢铁工业低碳化发展的物理本质,为钢铁全产业链“双碳”精益管控奠定理论基础;完善钢铁全产业链组织碳核算与产品碳足迹评价相关方法论,推动钢铁全产业链碳排放领域相关国际标准的互认;开发的中国低碳排放钢(C2F)标准被欧盟收录在《Defining low-carbon emissions steel: A comparative analysis of international initiatives and standards》报告中;开发的“双碳”分析模型体系,为钢铁行业、企业低碳转型战略规划和低碳排放钢标准的制订提供科学支撑;构建的全产业链产品碳模型体系,通过碳素流协同管控,实现减碳量超200万吨,创造经济效益2.16亿元;工艺参数级低碳设计技术的应用,推动低碳产品销售经济效益增长3.1亿元;双碳工业软件和高质量数据库应用于40余家大型钢铁企业,新增产值1.2亿元,支撑中国钢铁工业协会构建国内首个钢铁全产业链EPD平台(公益性公信平台),平台注册用户5613家,已累计发布产品种类规则(PCR)11份、EPD172份(钢铁类产品143份,铁矿石产品16份,熔剂矿产品8份,空气分离气体产品3份,金属废料回收服务2份),并与意大利、瑞典的类似EPD平台签订了互认谅解备忘录(MoU),旨在与国际同行建立长期合作发展机制。项目是钢铁行业践行国家“双碳”战略,发展新质生产力的典范,对世界钢铁全产业链的绿色低碳可持续发展也具有重要借鉴和指导作用。

中国钢铁工业协会组织钢铁上下游产业链专家的评价委员会一致认为该项目成果达到国际领先水平。

图14 双碳工业软件在企业碳管理中的应用

图15 双碳工业软件在钢铁行业中的应用

信息来源:宝山钢铁股份有限公司、中国钢研科技集团有限公司、上海易碳数字科技有限公司、武汉钢铁有限公司、北京科技大学、钢铁研究总院有限公司、欧冶工业品股份有限公司、欧冶云商股份有限公司

-

全国科技大会 国家科学技术奖励大会 两院院士大会在京召开 习近平为国家最高科学技...

[06-25]

-

中国金属学会推荐的“采用清洁能源实现低成本低碳炼铁”入选中国科协2024十大产业...

[07-03]

-

关于推荐重要学术会议的公示

[06-20]

-

《高品质钢冶炼工艺及关键技术》审稿会在京召开

[06-19]

-

教育部第二批“新工科”课程《钢铁科学与技术前沿》第六讲: 高品质特殊钢电渣重熔技...

[10-29]

-

关于召开第十三届全国能源与热工学术年会的通知

[07-01]

-

第十五届中国钢铁年会第二轮(征文)通知

[06-30]

-

关于召开2025年全国熔盐化学与技术学术会议的第一轮通知

[06-25]

-

关于申报2025年度“中国金属学会冶金医学奖”的通知

[06-19]

-

第十八届全国不定形耐火材料学术会议和ISO/TC33年会的通知

[06-18]